静かなる情熱 エミリ・ディキンスン

19世紀半ばのアメリカ。マサチューセッツ州の女子学校で、信仰を強要する教えに反発し、自らの心にのみ神を問う少女がいた。エミリ・ディキンスン。のちに現代アメリカを代表する詩人となる。

このひとは詩人だった

ごく普通の意味から

驚くべき感情を蒸留し

戸口に散る

平凡な種類の薔薇から

限りない芳香をひきだすのだ (J448)

エミリ・ディキンスンはやがて学校をやめ、アマストの実家に引きこもることになる。そして55歳で亡くなるまで、その家を離れることがなかった。女性に文学の仕事は出来ないと考えられていたこの時代、エミリは父親に許可をもらって詩を書き続ける。午前3時から夜が明けるまで。生前には10編しか公表されなかったが、死後こうして書かれた1800編もの詩が発見された。

私には名前がない あなたは?

あなたにも名前がないの?

同じね

黙っていてね 誰にも知られたくないから (J288)

監督はテレンス・デイヴィス。イギリスの映画監督である。映画製作の動機をこう語っている。

「詩とは崇高なものだ。彼女はアメリカの最も偉大な詩人であり、多くの人に読まれるべきだ。」

映画は詩へのオマージュに満ちているが、詩を生み出すエミリ自身の、生きる苦しみについてとても丹念に描いている。エミリは率直に思ったことを口にするが、それがいつも周囲との軋轢を引き起こす。子どものように辛辣で容赦がない。妹のヴィニーはエミリの辛辣さを非難してこう叫ぶ。

「あなたは崇高に人を批判しすぎるの!」

エミリは言い返す。

「では人間の品位はどうなるの?」

「品位も度が過ぎると無慈悲になるわ。・・・みんな人間なのよ。そのことを許してあげて」

エミリも分かってはいるが、言わずにはいられない。しかし自分が信じる「正しい言葉」は、他人には通じない。不愉快な思いをさせるだけだ。エミリは静かに家にこもり、何年もの間内面の何者かと対話を続けてきた。しかしその対話が普通の人間には通じないのだ。いや通じさせようともしていない。いわゆる嫌な人間になってしまっている。

魂は自分の社会を選び

そして戸を閉ざしてしまう

その神聖な仲間に

誰も加えてはならない (J303)

それが詩人であることの不幸なのだろうか。映画は端正な画面で、そうとしか生きられない人間の悲哀を描いて胸に迫る。エミリはこういう詩も書いている。人々に勇気を与えるものの孤独をうたって比類ない。

(前略)

極寒の地で わたしは「希望」の歌声を聞いた

まよい出た海の上でも聞こえた

「希望」は しかも困窮したときにも わたしに

パンくずひとつ ねだりはしなかった

エミリ・ディキンスン(1830-1886)

エミリ・ディキンスン(1830-1886)

監督・脚本:テレンス・デイヴィス

主演:シンシア・ニクソン、ジェニファー・イーリー

イギリス・ベルギー 2016 / 125分

公式サイト

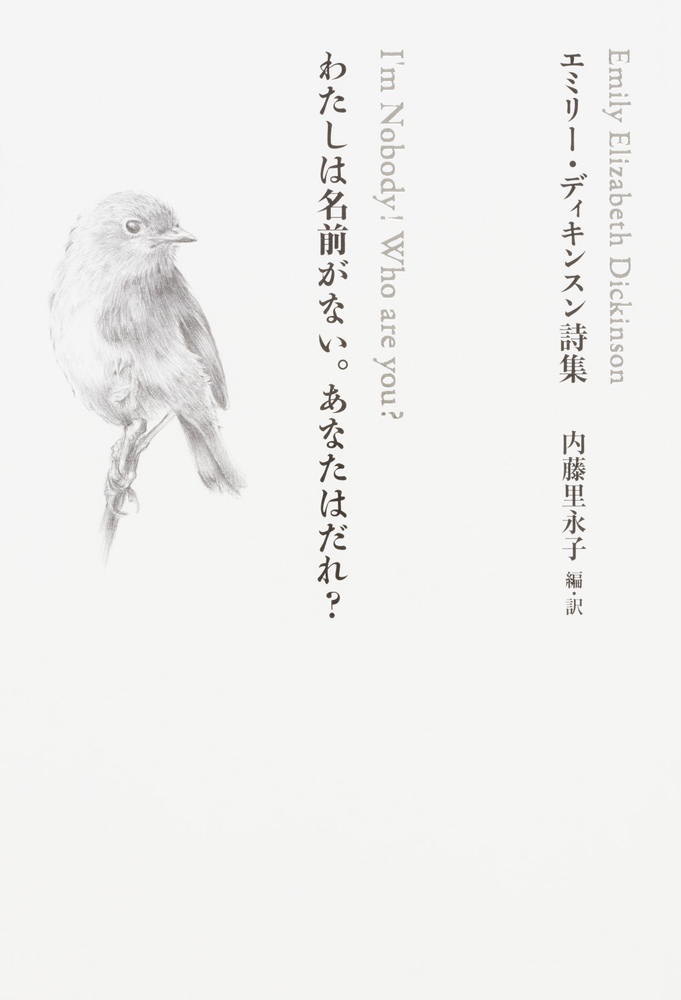

「エミリー・ディキンスン詩集」KADOKAWA

「エミリー・ディキンスン詩集」KADOKAWA